大月 光勲 Ohtsuki Koukun

京都在住の能面師

大月光勲の能面作品

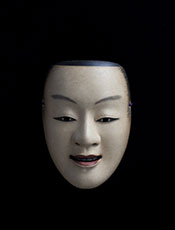

Waka-onnna

Okina

Shishi-guchi

Atsumori

Han-nya

ユネスコ無形文化遺産である「能」に使われる能面。

600年以上の長い月日を経て能面は最も舞台で効果的に見える造形に達しました。

人間の表情の変化を舞台上で見事に表現できる能面は能役者の魂でもあります。

能面は壁に掛けて鑑賞していただくのも良いのですが、舞台で動いているところを観ていただくのが能面の本来の姿だと大月は語り、パリでの展示会では自ら能面を付けて仕舞「弱法師」を舞ったところ、面の表情の変化に興味を持っていただき大評判となりました。

京都・鎌倉・仏パリ・米ポートランドなど各地で展示会を開催しています。

また、京都の教室では、子供から大人の方まで幅広い年齢層の皆さんに「能面を打つ」指導を定期的に行っています。

2017年10月14日から12月3日までの約2ヶ月間、アメリカ・オレゴン州のポートランド日本庭園(Portland Japanese Garden)で、「心の鏡:大月光勲の能面」展が開催されました。

Mirrors of the Mind: The Noh Masks of Ohtsuki Koukun

本展では大月光勲の能面30点と本格的な能衣装を展示しました。

日本庭園と能面は大きな話題となり、Portland Japanese Gardenは例年の1.5倍の集客でした。

2018年3月17日から6月24日までの約3ヶ月間、京都上京区の樂美術館で、開館40周年記念特別展「能と樂茶碗 幽玄と侘び − 形の奥にある美意識」が開催されました。

展示能面の中に大月光勲が打った能面二面も入っています。

5月3日には楽吉左衛門氏と大月光勲のギャラリートークも開催されました。

室町時代は固有の文化・美意識を生み出した日本の歴史上特筆すべき時代です。 鎌倉時代に確立した武家政権は、室町時代に政の中心を京都に移すことにより、公家文化とも融合、また禅などの精神性とも結び付きながら、枯淡で雅な味わいを持つ幽玄や侘茶など、新たな武家芸能を生み出しました。中でも能と茶の湯は、表現を異にするジャンルとは言え、共通する美意識に貫かれ、互いに影響を与えています。

茶の湯の中には、能の謡、演目に因む意匠や銘などが多く見られます。また、今日こそ少なくなりましたが、茶事の席で客と亭主が互いに謡を披露し楽しむこともありました。

能は樂茶碗にも深く影響を及ぼしています。可能な限り装飾を削ぎ落とした美意識は、樂茶碗と能面の目指す共通の表現と言えましょう。また、簡素で狭い茶室の中で長次郎の樂茶碗の放つ存在感は、同様に簡素な能舞台上の演者の端然とした立ち姿に比することができます。特に茶碗に付けられた「銘」は能に因んだものが多く、また、立鼓花入のような能の楽器に因んだものもあります。

本展では能と茶の湯、特に能面と樂茶碗に焦点を当て、作品を通じて幽玄美と侘びの共演、共通する美意識を探ります。

樂美術館 開館40周年記念特別展「能と樂茶碗 幽玄と侘び − 形の奥にある美意識」より

このように、「日本庭園と能面」や「楽茶碗と能面」など、能面と異種芸術とのコラボレーションはあらためて歴史や文化を見直すきっかけとなりました。さらに、能面と現代のデジタル文化や芸術、IoTなどとのコラボレーションも今後種々考えられることと思います。

また、能面制作を日本人の精神の見直しの機会とした社員研修や学習の場として、講師としての講演活動なども行っております。

トレンディではお仕事の依頼をお受けいたしております。

1.能面の販売

2.能面の制作

3.日本の歴史や文化をはじめとした能面についての講演

4.能面制作の出張指導

5.能面制作を通じて日本の文化や技術を学ぶ社員研修や学習教室

BIOGRAPHY

| 2022年 | 京都高島屋美術画廊にて 古希記念「小面に始まり小面に終わる」大月光勲能面展 開催 |

|---|---|

| 2021年 | 東京銀座 永井画廊にて 『絵画と能面 – ”鬼の角を切る”とはどういうことか -』展開催 |

| 2020年 | 山陽放送(岡山市)新社屋に新設される舞台へ「小面」寄贈

香老舗松栄堂 薫習館にて 『能面花鏡』刊行記念 大月光勲能面展開催 東京銀座 永井画廊にて 『能面花鏡』刊行記念 大月光勲能面展開催 |

| 2019年 |

神戸女子大学・神戸女子短期大学オープンカレッジ『能面を打つ』の講師を担当 『能面花鏡』 NOH MASKS:FLOWERS IN THE MIRROR  出版 出版 |

| 2018年 | 樂美術館 開館40周年記念特別展「能と樂茶碗 幽玄と侘び − 形の奥にある美意識」開催 |

| 2017年 | 「心の鏡:大月光勲の能面」展(アメリカ合衆国 オレゴン州 ポーランド) |

| 2016年 | 西陣織成舘にて能面 幽玄の世界 大月光勲能面展開催 |

| 2015年 | 西陣織成舘にて『寿ぎの能装束と能面』開催

北方領土文化交流訪問ー国後島・択捉島にて能面講座開催 フランス・パリ『エスパス・ベルタン・ポワレ』(天理日仏文化会館)にて個展開催 |

| 2014年 | 鎌倉光勲會発足

鎌倉「Gallery一翠堂」にて個展開催 人形の久月と「能面」でコラボレーション 能人形の開発 |

| 2013年 | 倉敷市藤戸寺にて「沙羅の花を観る会と能面展」開催 |

| 2012年 | 神戸・生田神社に能面「敦盛」を奉納、薪能にて能『敦盛』(シテ藤井徳三師)に使用:銀座・鳩居堂にて還暦記念個展開催

京都大徳寺・黄梅院にて個展開催 |

| 2011年 | 随心院の卒塔婆小町坐像(恵心僧都作・鎌倉時代)をもとに創作面『老梅小町』を制作・奉納する |

| 2010年 | 梅若玄祥師の許しを得て、梅若家所蔵「出目甫閑作『若女』を写す |

| 2008年 | 早稲田大学演劇博物館主催「現代能・狂言面作家展」に出品する |

| 2007年 | 高台寺特別展「幽玄の美-大月光勲展」北書院にて開催される(5月11日~7月8日)

植田恭三師(金剛流)の依頼により能『道成寺』のために、金剛宗家のお許しを得て徳若作「孫次郎」を写す |

| 2005年 | 「日本の美・面の世界」を東北芸術工科大学図書館にて松山隆雄師(観世流能楽師にして能面を打つ)と開催する。主宰・東北芸術工科大学(山形市)/企画・東北芸術工科大学東北文化センター/※当展示は、文部科学省オープン・リサーチ・センター整備事業「アジアのなかの日本文化に関する総合的な研究」の一環として行われた |

| 2004年 | 5月 京都文化博物館にて「第2回松月の會能面展」(小松谷宏春氏と二人展)開催

楽美術館秋期特別展『能と茶の湯と楽茶碗-幽玄と侘びの系譜―』に15代楽吉左衛門氏の茶碗『砕動風鬼』に感応して打った創作面「夜風鬼」「闇鬼」の二面が展示され、楽美術館の所蔵となる 松山隆雄師の依頼により相模原市市制50周年記念創作能『照手』用の創作面「照手姫」「小栗」を制作し上演され、相模原市の所蔵となる |

| 2003年 | 倉敷市立美術館にて能面道30周年記念個展開催 |

| 2001年 | 京都文化博物館にて「松月の會能面展」(小松谷宏春氏と二人展)開催

銀座・鳩居堂にて能面道30周年記念個展開催 |

| 1999年 | 高槻市生涯学習センター「能面おもしろ講座」の講師を務める

「広島そごう」にて個展 京都文化博物館にて「光勲能面會十周年記念展」を開催 「相模原光勲會」を発足す |

| 1997年 | 京都文化博物館にて個展 |

| 1996年 | 因幡万葉歴史館より「蘭陵王(舞楽面)」を依頼制作する |

| 1995年 | 「渇水竜女(450年ぶり復曲)シテ・梅若六郎師(観世流能楽師・56世梅若家当主)」後シテ用創作面「龍王子」を依頼制作する |

| 1994年 | 映画「能面と美神たち 主演・豊嶋三千春師(金剛流能楽師)」(日本文化映像)に出演 林喜一郎師(観世流能楽師・現13世林喜右衛門)の依頼により「敦盛」用「若男」制作 以後、林家(京観世五軒屋の一)に出入りを許される |

| 1993年 | 東京玉川「高島屋」にて個展 京都「嶋屋画廊」にて個展 倉敷「EL PATIO・クラシキ」にて個展。以後一回 写真集「池田家伝来能面(林原美術館)」(学研)に能面型紙を執筆する 岡山テレビ「人間列島,93-能面師・大月 光勲ー」「能楽ノススメ」に出演 |

| 1992年 | 「伊勢丹・浦和店」にて個展、以後三回 |

| 1991年 | 東京日本橋「三越」にて個展 |

| 1990年 | 京都市伝統産業会館にて個展 「光勲能面會展」を開催する。以後11回 |

| 1989年 | 独立をし、「光勲能面會」を主宰する |

| 1988年 | 京都府伝統産業技術コンクール奨励賞受賞 |

| 1977年 | 草春会に入門する |

| 1972年 | 能面の習作を始める |

| 1952年 | 岡山県倉敷市に生まれる |